※当記事は旧ブログから移管した数年前の古い記事です。現在の情報とは違う部分もあるということを承知のうえお読みください。

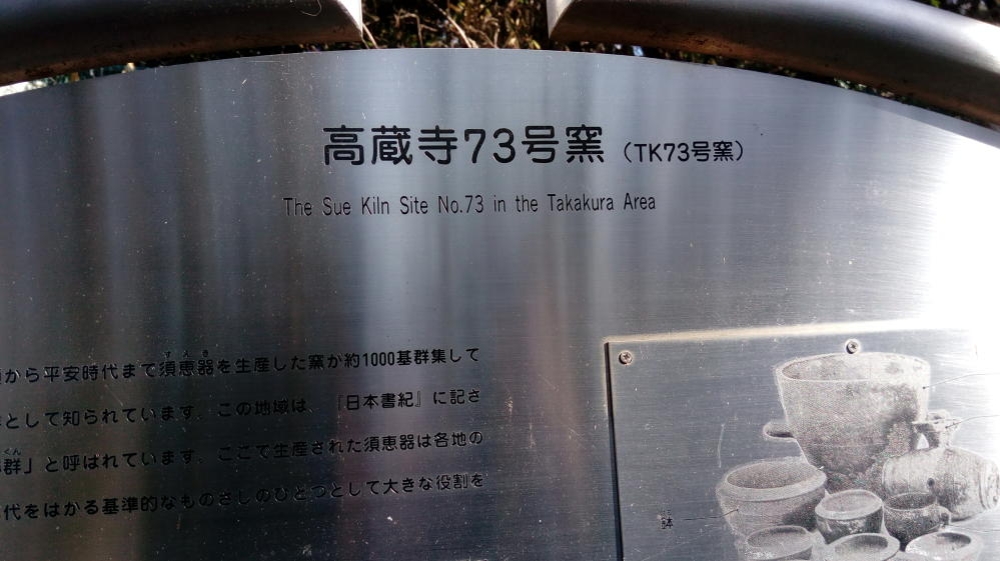

ここは大阪府堺市南区。地図的にはちょうど荒山公園(こうぜんこうえん)の東側、そして宮山台第二住宅の西側に当たる坂道です。高台の急斜面があるだけに見えますが、実はここには古墳時代から平安時代までに須恵器を焼かれていたと言われている窯(かま)の跡があるのです。まあ復原なんですが、高蔵寺73号窯跡(TK73号窯)という大阪府指定文化財の史跡らしいっす。

どうやら堺市には陶邑窯跡群(すえむらかまあとぐん)と呼ばれる須恵器の生産遺跡が多々あったみたい。かなり急な斜面にあったのですが、とりあえず行ってきました。

(撮影日 2019年2月)

窯を求めて急斜面を行く!

高蔵寺(たかくらじ)73号窯跡って書かれた看板がある。この看板が指す方向を見てみると・・・・・・

草ボーボーな急斜面になってます。どうやらこの奥に窯跡があるらしい。

とりあえず歩道に居ても邪魔になるので、自転車は山の斜面に置いて徒歩で行ってみることにした。

かなり歩きづらい場所ですが、もう目と鼻の先に目的地があるというのは分かっていたので余裕です。20mくらい歩けば窯に辿り着く。

途中滑って転びそうになったが、着いた。足腰に自信がない方は気を付けて登らんとケガするかもしれんな。

フェンスで囲まれているが、窯跡の周囲はかなり荒れ果てているね。

高蔵寺73号窯跡を観察してみる!

フェンスで中には入れないが、外から観察してみた。

フェンスの隙間からスマホでパシャリ。ほとんど土や枯葉で隠れてしまっているが、あの穴みたいなのが高蔵寺73号窯跡の先端部分です。復元のはずなのですが、かなり本物っぽい風格をしている。

横からさらに斜面を登ってみる。

横から見た窯の先端です。

更に上へ行く。ちなみに窯は斜面に平行して掘られているっぽい。

窯の頂上までやってきた。なんとフェンスがブチ破られていた。破った人は、よっぽど窯の中へ入りたかったのだろう。

少し見えづらいと思うが、地面に穴が開いているのが見えますかね。

これが窯の最上部。煙を排出する煙道部です。

高蔵寺73号窯跡の詳細を読む

窯の横に詳細が書かれた看板が立ててあった。

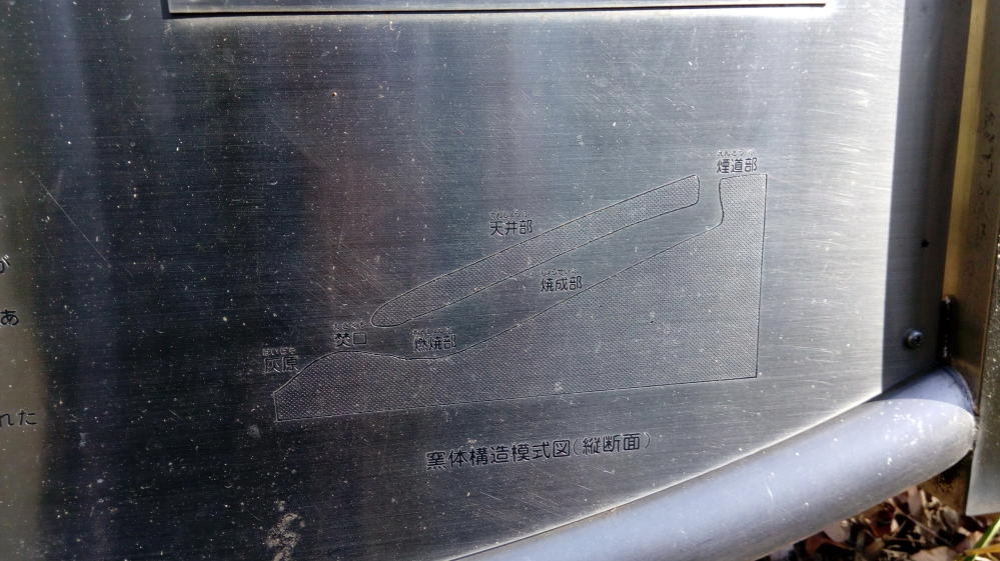

窯体構造模式図(縦面図)

上の図を見る限り、焼成部(器を焼くところ)はかなり奥の方らしい。これなら一回の焼成でかなりの数の焼き物を作ることができそうですね。

出土遺物

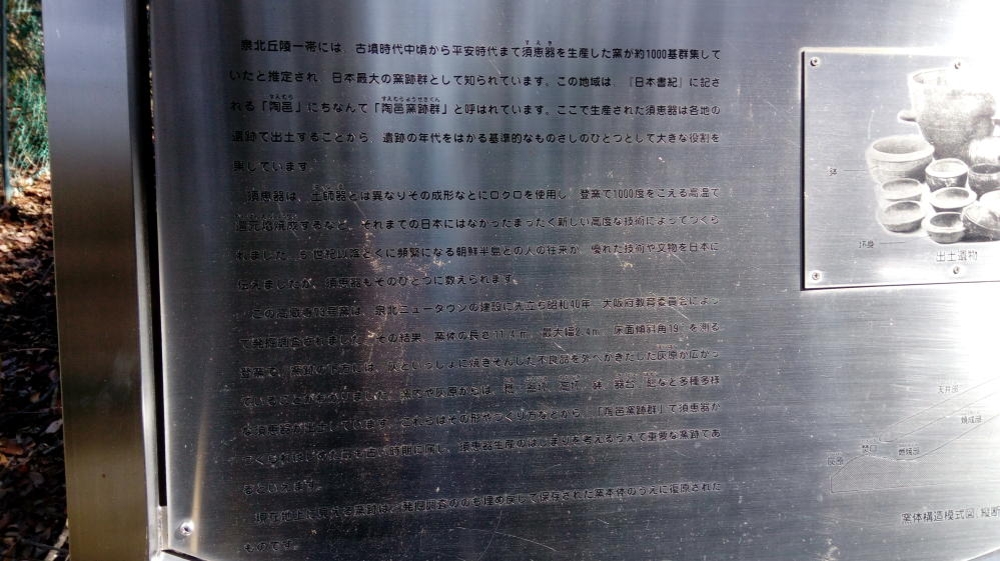

詳細を読んでみる。

泉北丘陵一帯には、古墳時代中頃から平安時代まで須恵器(すえき)を生産した窯が約1000基群集していたと推定され、日本最大の窯跡群として知られています。ここで生産された須恵器は各地の遺跡で出土することから、遺跡の年代をはかる基準的なものさしのひとつとして大きな役割を果しています。

須恵器は、土師器(はじき)とは異なりその成形などにロクロを使用し、登窯で1000度をこえる高温で還元焔焼成(かんげんえんじょうせい)するなど、それまでの日本にはなかったまったく新しい高度な技術によってつくられました。5世紀以降とくに頻繁になる朝鮮半島との人の往来が、優れた技術や文物を日本に伝えましたが、須恵器もそのひとつに数えられます。

この高蔵寺73号窯は、泉北ニュータウンの建設に先立ち昭和40年、大阪府教育委員会によって発掘調査されました。その結果、窯体の長さ11.4m、最大幅2.4m、床面傾斜角19°を測る登窯で、窯跡の下方には、灰といっしょに焼きそんじた不良品を外へかきだした灰原(はいばら)広がっていることがわかりました。窯内や灰原からは、甕(かめ)、蓋坏(ふたつき)、高坏(たかつき)、鉢、器台(きだい)、瓦泉(はぞう)など多種多様な須恵器が出土しています。これらはその形やつくり方などから、「陶邑窯跡群」で須恵器がつくられはじめた最も古い時期に属し、須恵器生産のはじまりを考えるうえで重要な窯跡であるともいえます。

現在地上に見える窯跡は、発掘調査ののち埋め戻して保存された窯本体のうえに復原されたものです。

(※上記、下線部は高蔵寺73号窯の看板の説明内容です)

説明の看板を読む限り、どうやら本物の73号窯は復原の下に埋め戻されて保存されているらしいね。やはり本物のほうは、かなり朽ちていたのだろうな。あと、かなり急斜面だと思っていたのですが、床面傾斜角19°らしい。

窯体長さが11.4mで、最大幅が2.4mってことは、入口付近は狭いけど中が広い空間になっているっぽいね。

転ばないよう、ご注意を!

一通り窯を観察し終えたので帰るわけですが、やはり斜面を下るときも転びそうになった。落ちた枯葉でめっちゃ滑るんよ。まあしかし、日本最大の窯跡群の復原というなかなか面白い史跡でした。

もし皆様が訪れるときも、枯葉の落ちた斜面で転ばないように気を付けてくれ。

あと、かなりへんぴな場所にあるので駐車場はありませんでした。なので車で訪れたい方はお隣の荒山公園(こうぜんこうえん)の駐車場を利用するのがいいと思うよ。

『陶邑窯跡群 高蔵寺73号窯跡』の場所

グーグルマップ